AI導入における失敗しないPoCの進め方|現場課題の整理から段階的な検証ガイド

PoC倒れを防ぐための技術検証とビジネス検証の2段階アプローチ。明確なゴール設定から段階的な検証プロセスまで、AI導入を成功に導く実践的手法を解説

はじめに

近年、AIを活用した業務改善や効率化の取り組みが急速に進んでいます。しかしその一方で、「PoC(Proof of Concept:概念実証)」という初期導入段階で止まってしまい、本格導入や成果創出に至らない、いわゆる「PoC倒れ」という課題が多くの現場で発生しています。

このような失敗の多くは、次のような共通の原因に起因しています。

- 目的やゴールが曖昧なままスタートしてしまう

- 成功条件や評価軸が明確でない

- 実験的な試行に終始し、現場への適用や業務改善に結びつかない

これらのリスクを避けるためには、PoCの目的を「AIが使えるかどうか」の確認に留めず、「ビジネス課題に対して、AIがどのように価値を発揮できるか」を段階的に検証していくことが不可欠です。

本記事では、PoC倒れを防ぎ、AIプロジェクトを成功に導くためのプロセスとして、

- 技術的な実現可能性を確かめる「技術検証フェーズ」

- 業務改善の効果やROIを見極める「ビジネス検証フェーズ」

という2つの段階に分けて進める方法をご紹介します。

プロジェクトのゴール設定

PoCを成功に導くためには、まず明確なゴール設定が不可欠です。たとえば「システム開発における製造工程の工数を50%削減する」といった具体的な目標があると、どの業務プロセスにAIを導入し、どの程度の性能を求めるかが明確になります。逆に、ゴールが曖昧だと検証の方向性がブレてしまい、せっかくのAI導入が成果につながらないリスクが高まります。

PoCを成功に導く2つのステップ|「できるか」と「役立つか」を分けて検証する

PoCの進め方として、以下の二つのフェーズに分けることで、検証プロセスを整理しやすくなります。

図1. PoC 2段階検証プロセス

1. 技術検証フェーズ

技術検証フェーズは、技術的に実現が可能か、そして必要な精度を満たせるかを検証するフェーズです。検証結果が十分な精度に達する見込みがあれば、次のビジネス検証フェーズに進みます。

実施内容

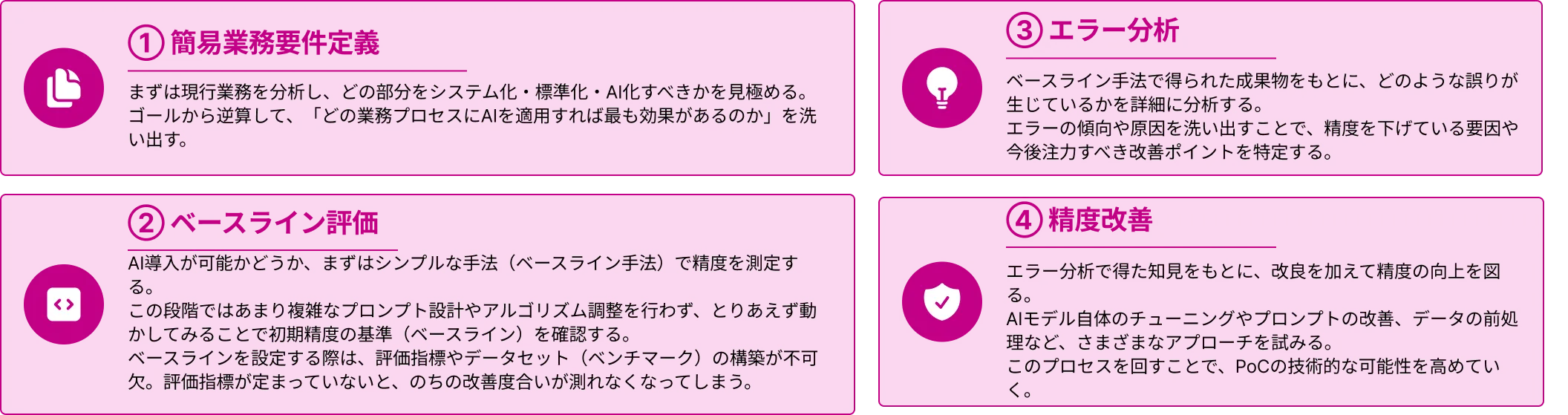

実施内容は大きく分けて以下の4つです。

図2. 技術検証フェーズの4つのステップ

1. 簡易業務要件定義 : 現場の課題を整理してAIの活用余地を見つける

AI導入の最初のステップは「業務の見える化」から始まります。

どの業務にAIを適用すべきかを見極めるには、現行の業務フローを把握し、「標準化しやすい/自動化しやすい」領域を特定する必要があります。PoCが失敗する要因の多くはこの段階の曖昧さにあります。

業務担当者などのステークホルダーから要求や現行業務の課題を引き出し、その要求がゴール達成にどのくらいインパクトがあるのか、AIを使って課題解決をすることが適切なのかをしっかりと分析する必要があります。

AIを使うことに固執しないこともポイントです。AIを使うことが目的ではないため、弊社ではAI以外の手段を使う業務課題解決、効率化も網羅的にご対応しています。

2.ベースライン評価 : まずはシンプルにAIの実力を測ってみる

ベースライン評価では「とりあえず思いつく手法で精度検証してみる」ことが重要です。

複雑なチューニングや設計を行う前に、シンプルな方法でAIの初期精度を確認します。ここで得られる「現時点での実力値」が、今後の改善判断の基準となります。

精度を計測するには、ベンチマークの構築を行います。ベンチマークはデータセットと評価指標で構成されます。評価指標とデータセットの整備が不十分だと、後の改善効果を正確に測ることができません。この段階はPoC全体の土台作りでもあります。

3.エラー分析 : どこでうまくいかなかったのかを深掘りする

「なぜうまくいかなかったのか?」を徹底的に掘り下げるフェーズです。

ベースラインで得た結果から、誤りのパターンや傾向、原因を明らかにします。エラーの分布を可視化することで、精度を落としている要素を特定でき、改善の優先順位も見えてきます。

特に、AI導入に慣れていないチームでは、ここでの気付きが次の施策の鍵となります。

4.精度改善 : エラーの原因に対して改善策を試していく

精度改善フェーズはPoCの"成果フェーズ"とも言えます。

エラー分析をもとに、LLMのチューニングやプロンプトの改善、前処理手法の見直しなどを実施します。ポイントは、1回の改善で完璧を目指すのではなく、反復しながら技術的なポテンシャルを段階的に引き出すことです。

このプロセスを経ることで、PoCが単なる検証で終わらず、実運用を見据えた準備段階になります。

ここまでの技術面の確認を経て、定量的な目標を設定できる状態になります。

技術検証のゴール設定

技術検証のゴールの設定例は以下のような、精度がベースとなるゴール設定です。ゴールを設定するには業務要件定義を完了している必要があります。

- コード生成の正答率(精度)が80%以上

- 画像認識の誤差率が特定のしきい値以下

技術検証フェーズが完了した後、上記のような指標を達成していればビジネス検証へ移行します。

2. ビジネス検証フェーズ

技術的に十分な成果が見込めると判断できたら、次はビジネス的に導入価値があるかどうかを検証します。

実施内容

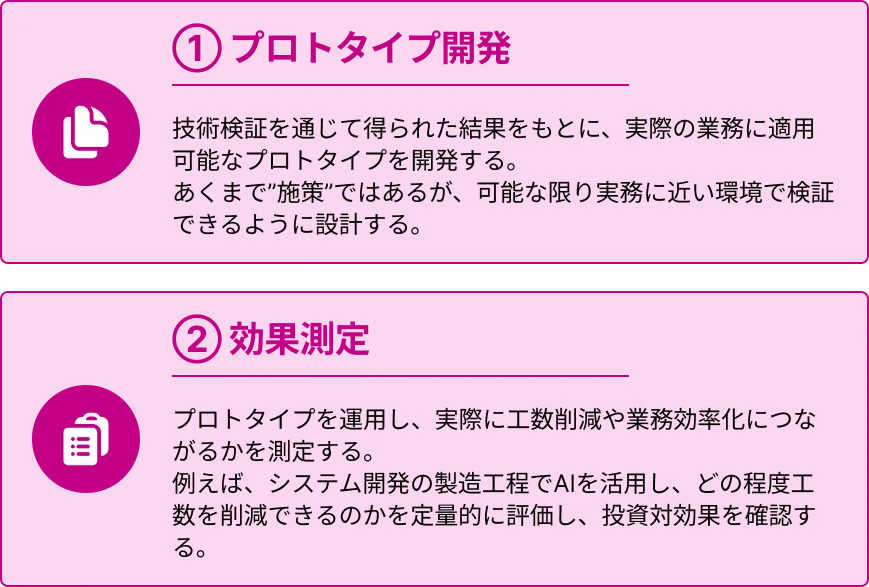

実施内容は大きく分けて以下の2つです。

図3. ビジネス検証フェーズの2つのステップ

1.プロトタイプ開発

技術検証で得られた成果をもとに、実務への適用可能性を見極めるプロトタイプを構築します。重要なのは、単なる技術デモではなく、現場に近い条件で運用できるように設計することです。これにより、AIの活用が業務にどのように影響するかを、現実的な前提で検証できます。

2.効果測定

プロトタイプを実際に運用し、具体的な業務改善や工数削減が実現されるかを数値で評価します。たとえばAIを用いた工程自動化がどの程度の時間短縮や生産性向上を生むのかを確認することで、導入判断に必要なROI(投資対効果)を定量的に把握します。

ビジネス検証のゴール設定

ビジネス検証のゴール設定例は以下のように、プロトタイプの一部プロジェクト導入によって、業務の削減率などを設定することです。

- システム開発における製造工程の工数削減率が50%

- 契約書チェックの時間を従来の30%に短縮

実際の導入に向けた最終判断を行うための指標として、投資対効果や業務効率を定量的に示すことが求められます。

PoCの目標値を達成できなかった場合の対策

技術検証やビジネス検証を終えた段階で、目標値を達成できないケースも当然考えられます。その場合は、以下の観点で振り返りを行い、次のアクションを検討します。

目標値の設定自体に無理はなかったか

ビジネス上の理想を追求しすぎて、不可能な数値を設定していなかったかを再確認します。技術的に不可能な目標を目指していた場合、ビジネス価値を考慮した実現可能な目標に修正する必要があります。

改善の余地があるか、早めに撤退すべきか

エラー分析の結果を踏まえて、もう少し工夫をすれば達成が見込めるのか、それとも技術的・ビジネス的にメリットが低いと判断すべきなのかを冷静に判断します。AIの進化はとても早いので、2~3ヶ月に1回ほど新モデルの検証を行うなど、定期的に再チャレンジする選択肢もあります。

検証結果の活用

PoCは成功・失敗にかかわらず、必ず何らかの学びがあります。検証して精度が出なかったからといって、ただ終わらせるのではなく、得られた知見をもとに次のプロジェクトへ生かせるかを考えることが大切です。失敗と見える結果も、次の一手を判断するための貴重なデータです。

まとめ

AI導入におけるPoC倒れを防ぐためには、最初の「ゴール設定」と「段階的な検証プロセスの設計」が何より重要です。ただ技術的に動くかを確かめるだけでは、現場への定着や業務改善にはつながりません。ビジネスの目的から逆算し、どの業務にどのようなAIを使えば目標に近づけるかを見極めることが、PoCの成功を大きく左右します。

特に重要なのは、以下の3点です。

- フェーズごとのゴール設定と評価指標の明確化

- 業務分析に基づいたAI導入対象の選定 (現場の課題を丁寧に見極め、AIが本当に役立つ領域を見つけること)

- 検証結果を次に活かす視点の保持

AIプロジェクトは「一度で完璧に成功させる」ものではなく、「試行錯誤を通じてビジネスに最適化していく」プロセスです。失敗を恐れるのではなく、失敗から何を学ぶかが次の成功の鍵になります。